※写真は、2010年12月5日に徒歩にて取材撮影したものです。

①【鬼林稲荷】

②【御嶽神社】

【松並木】

③【自性院六地蔵尊】 国済寺の黒門前にあるよ。

④【庁鼻和城址と国済寺】(上記写真は「三門」)

関東管領上杉憲顕(のりあき)は十三世紀末、新田氏をあさえるため、この地庁鼻和(こばなわ)に六男の上杉蔵人憲英(のりふさ)をつかわし館を築かせました。 憲英はのち奥州管領に任ぜられ、以後憲光・憲長と三代この地に住居しました。 館は一辺170mの正方形で外郭を含めると28ヘクタールあります。

康応二年(1390)高僧峻翁令山禅師を招いて、館内に国済寺を開きました。 本堂裏に当時の築山と土塁が残っています。 天正十八年(1590)に徳川家康から寺領三十石の朱印状を下付されています。

文化財に令山禅師と法灯国師の頂相、黒門、三門、上杉氏歴代の墓などが指定されています。

関東管領上杉憲顕(のりあき)は十三世紀末、新田氏をあさえるため、この地庁鼻和(こばなわ)に六男の上杉蔵人憲英(のりふさ)をつかわし館を築かせました。 憲英はのち奥州管領に任ぜられ、以後憲光・憲長と三代この地に住居しました。 館は一辺170mの正方形で外郭を含めると28ヘクタールあります。

康応二年(1390)高僧峻翁令山禅師を招いて、館内に国済寺を開きました。 本堂裏に当時の築山と土塁が残っています。 天正十八年(1590)に徳川家康から寺領三十石の朱印状を下付されています。

文化財に令山禅師と法灯国師の頂相、黒門、三門、上杉氏歴代の墓などが指定されています。

④【国済寺黒門】

④【国済寺】

④【国済寺本堂】

⑤【みかえりの松】 平成18年2月、枯死により伐採のやむなきに至った。今は二代目の松。

⑤【少し残る松並木】みかえりの松より、振り返ったところ

⑥【常夜灯】

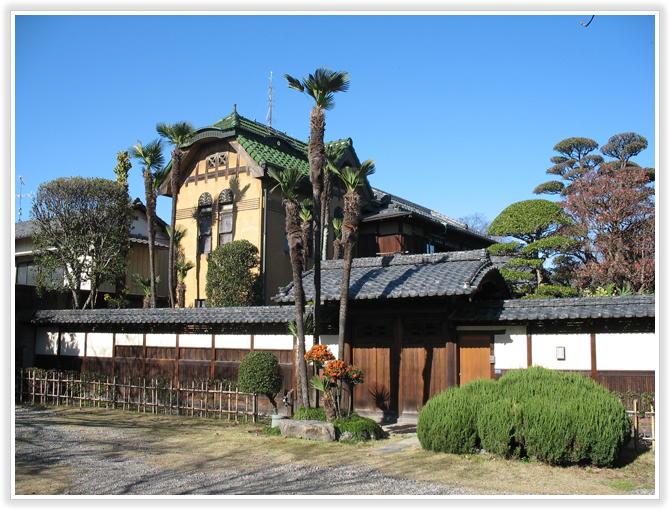

⑦【西洋風の旧家】

⑧【行人橋石碑】文字が消えてわからない・・?

⑨【笛を吹く武者】

国道17号の城址公園入口交差点にあるよ。

国道17号の城址公園入口交差点にあるよ。

⑩【深谷城跡】

深谷城は、唐沢川、福川などに囲まれた低湿地に築かれた平城である。

室町時代中期の康正2年(1456)、深谷上杉房憲が、古河公方の侵攻に備えて、築城したと伝えられる。

土塁や深い濠を巡らした城は、面積約20ヘクタール、その形から木瓜城とも呼ばれた。

天正18年(1590)、豊臣秀吉の関東攻めによって開城するまで、憲清、憲賢、憲盛、氏憲と、134年間にわたり、戦国時代の北武蔵における上杉方の支城であった。

徳川家康の関東入国後は、徳川一族や譜代家臣の居城であったが、寛永11年(1634)、廃城となった。 現在は、深谷上杉氏の祈願社であった富士浅間神社(智形神社)の社殿を巡る池と水路に、往時の姿をとどめるのみである。

深谷城は、唐沢川、福川などに囲まれた低湿地に築かれた平城である。

室町時代中期の康正2年(1456)、深谷上杉房憲が、古河公方の侵攻に備えて、築城したと伝えられる。

土塁や深い濠を巡らした城は、面積約20ヘクタール、その形から木瓜城とも呼ばれた。

天正18年(1590)、豊臣秀吉の関東攻めによって開城するまで、憲清、憲賢、憲盛、氏憲と、134年間にわたり、戦国時代の北武蔵における上杉方の支城であった。

徳川家康の関東入国後は、徳川一族や譜代家臣の居城であったが、寛永11年(1634)、廃城となった。 現在は、深谷上杉氏の祈願社であった富士浅間神社(智形神社)の社殿を巡る池と水路に、往時の姿をとどめるのみである。

⑪【深谷駅】1996年に完成。煉瓦会社を造った渋沢栄一にあやかり、東京駅をモデルに赤煉瓦風の駅舎。

⑫【渋沢栄一像】幕末から大正初期に活躍した深谷生まれで、日本資本主義の父といわれる。